Era un freddo mattino del 7 gennaio 1989, e il taxi mi stava portando all’aeroporto di Fiumicino dove mi dovevo imbarcare per Mogadishu, Somalia. Nella mia mente scorrevano le settimane passate in sede a Roma a preparare la partenza per la nuova missione. Riunioni interminabili in stanze piene di gente, tecnici, dirigenti, operai e…padroni, sempre immersi in un’atmosfera densa di fumo, al punto che quando tornavo a casa la sera, spesso dopo le 22, la prima cosa che facevo era di spogliarmi , prendere tutti i miei abiti dalle mutande in poi, e scaricarli nella cesta sul balcone tanto erano impregnati. Dopo di ché mi infilavo per mezz’ora buona sotto la doccia per tirarmi via da dosso l’odore di quella giornata infinita. Dovevo preparare l’arrivo della delegazione di tutta la famiglia Salini che nelle settimane seguenti sarebbe venuta a Mogadishu per incontrare il presidente Siad Barre. Da quell’incontro dipendeva il buon inserimento della Società in Somalia, e un futuro carico di aspettative, con progetti di cooperazione per svariati miliardi.

Ad attendermi all’aeroporto di Mogadishu c’era un somalo del quale avevo sentito parlare a lungo a Roma, praticamente il nostro agente “sotto copertura”, colui che aveva fatto da tramite tra la società, e le autorità somale, colui dal quale dipendeva un po’ tutto il nostro inserimento in quella realtà. Il suo nome era Mahdi. Alto, forse 1,80mt, grosso. Paffuto direi, con la carnagione olivastra tipica dell’etnia cui apparteneva ( la stessa del presidente Barre), due occhi piccoli e penetranti, la bocca sempre umida, le labbra sporgenti, baffetti abbastanza radi, capelli ricci con attaccatura molto alta, sui 35 anni. Vestito con pantaloni caki e camicia a quadretti, notevolmente sudato, mi faceva segnali da dietro la dogana per la quale dovevo passare . Di dogane, nella mia vita africana, ne avevo viste tante, ma quella somala le superò tutte per il modo di fare estremamente odioso e inutilmente aggressivo. Il mio bagaglio fu aperto e il contenuto sparpagliato sul banco, le domande(molti somali parlano italiano) su documenti contenuti nella mia cartella, assolutamente pretestuose. Era chiaro che i doganieri volevano intimorirmi per ottenere qualcosa. Fu allora che Mahdi arrivò alle mie spalle e parlando con i doganieri finalmente mi tirò fuori da quell’incubo. Il taxi che ci stava portando via dall’aeroporto, una vecchia 124 fiat che aveva conosciuto tempi migliori, si inserì nel traffico rumoroso della Makkah Almukarramah, la strada centrale di Mogadishu. L’ufficio di Mahdi si trovava al primo piano di una palazzina in via Roma.

Nella strada molto trafficata lunghe code di auto sgangherate si attorcigliavano a carretti trainati da poveri somarelli denutriti e maltrattati. Agli incroci, improbabili vigili urbani in divisa blu scura si davano da fare per districare il groviglio battendo con bastoni sia sulle carrozzerie che sulle persone che reagivano imprecando. Insomma una bella bolgia. Mahdi ostentava una calma buddista in tutto quel caos, probabilmente c’era abituato, ed appena entrati nel suo ufficio mi chiese se volevo un tè. L’arredamento consisteva in un tavolo alcune sedie, una scaffalatura, e in un angolo il telex, che poi scoprii, essere l’unico modo di comunicare con la madre patria in quanto i telefoni funzionavano una volta su 10. D’altronde bastava affacciarsi e vedere l’intrico di fili telefonici che passavano lungo i muri delle case attaccati a grappoli a dei pali di legno, per comprendere che comunque le comunicazioni sarebbero state difficili. Nell’ufficio c’era un condizionatore ma anche quello funzionava solo quando la centrale termica a gasolio forniva la corrente elettrica e quindi praticamente qualche ora al giorno. In fondo alla strada c’era un hotel dove sarei dovuto andare ad alloggiare. L’albergo ma che lo dico a fare, si chiamava Roma…all’ingresso dietro un bancone dall’intonaco celeste scrostato, un giovane somalo con una dentatura sporgente a mo’ di castoro, si passava un bastoncino di radice di liquirizia, appunto tra i dentoni, mentre sbraitava qualcosa in una cornetta telefonica. Mi condusse alla mia stanza che si trovava sul retro dell’hotel. Lì per lì pensai che era una buona cosa in quanto avrei risentito meno del casino proveniente dalla strada. Tralascio di descrivere l’arredamento che certo era minimalista, ed anche il colore delle lenzuola, che sicuramente erano servite a far dormire svariati clienti senza soluzione di continuità e non avevano mai conosciuto la lavanderia. Ma aperta la finestra per cercare di far entrare un po’ di aria, in quel momento facilmente c’erano 35 gradi, mi accorsi che sul retro dell’edificio in dei cortili interni delle case, circostanti, spazzatura, animali vari, grigliate di pesce del vicino ristorante, carcasse di auto arrugginite, felicemente convivevano in pochi metri quadri. Fu allora che ritornai rapidamente sui miei passi, ringraziai il castoro somalo e mi diressi rapidamente in ufficio.

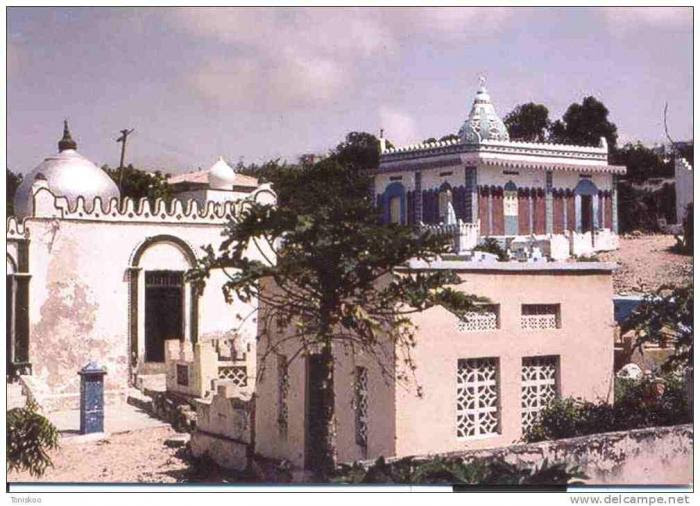

Dissi quindi a Mahdi, per non rischiare di offenderlo, che avrei preferito trovare qualcosa di “meno centrale”…magari in una zona della città meno trafficata forse più scomodo per me data la lontananza dall’ufficio, ma sicuramente più tranquillo. Fu così che saliti su un taxi ci dirigemmo verso un’altra zona di Mogadishu. La città era un miscuglio di architetture differenti. L’impronta italiana era molto evidente non solo nell’impianto urbanistico e nei nomi rimasti dal tempo della colonia , ma anche nei giardini delle ville che purtroppo mancavano di qualsiasi tipo di manutenzione e quindi erano ridotte molto male. Comunque bouganvilles di mille colori arricchivano i giardini mitigando l’impatto spettrale di finestre senza imposte che sembravano degli occhi ciechi di una realtà un tempo sicuramente molto più prospera. Fu così che approdai all’Hotel Guuleed, uno strano insieme di casette messe in fila con i tetti di paglia, ma la struttura in muratura. Esteso su una grande superficie, contava più di 60 camere con annesso ristorante, micropiscina e zona per il breakfast all’aperto sotto dei gazebo in legno con il tetto in paglia. Le camere con doccia e bagno interno ( a proposito ho omesso di dire che l’altro albergo aveva il bagno in comune per tutte le stanze, nel corridoio), erano spaziose, luminose e pulite. Decisi di prenotare anche per tutti coloro che dovevano arrivare nella settimana successiva per incontrarsi con il Presidente Barre.

I giorni che seguirono furono molto intensi anche perché oltre a contattare insieme a Mahdi ed a un suo collaboratore, gli uffici presidenziali per organizzare la visita dei Salini, dovetti recarmi all’Ambasciata Italiana per incontrarmi con l’addetto commerciale e conoscere l’ambasciatore, aprire un conto in una banca locale, sul quale far affluire il denaro necessario all’inizio delle attività, cercare una sede per la società, e soprattutto Mahdi mi fece conoscere l’eminenza grigia, l’artefice dell’ingresso della Salini in Somalia, il nostro tutor, colui senza il quale non saremmo riusciti a fare neanche un km. della strada che eravamo venuti a costruire, e cioè Kamal Abderrazak , altrimenti conosciuto come “il professore”. Inserito nelle grazie presidenziali, Abderrazak era un uomo giovane sulla quarantacinquina, sveglio, furbo e molto intelligente. Non ho mai capito di cosa fosse professore ma so che aveva a che fare con l’Università di Mogadishu ed era molto ben relazionato con le forze armate. Nei mesi successivi svariate volte fu grazie a lui che riuscii a trovare delle soluzioni a problemi di ogni genere che mi si presentavano quotidianamente.

E venne il giorno dell’incontro col Presidente Siad Barre. La nostra delegazione era composta dal vecchio Salini, Simon Pietro, eccellente imprenditore e grande amico di Andreotti, suo figlio Pietro, giovane rampante intelligente ed ambizioso, divenuto da poco tempo l’amministratore delegato della società e sua figlia Alessandra, oltre ad alcuni dirigenti e il sottoscritto. Lo scopo del vecchio Salini era quello di dimostrare a Barre che la sua società era una ditta di antiche origini familiari, dove le tecniche e le capacità erano state tramandate da padre in figlio e non una multinazionale mangia nazioni sottosviluppate. Barre ci accolse nel salone del palazzo presidenziale e dopo che “il professore” ci ebbe presentato per nome e qualifica al presidente, Barre volle parlare in privato con il vecchio Salini a quattrocchi in una stanza adiacente insieme a Abderrazak..Dopo una mezz’ora fummo congedati e rientrammo al Guuleed.

Ho detto che avevo aperto un conto in una banca, ma non ho detto come. Fu un’esperienza molto utile anche perché servì ad aprirmi gli occhi su quello che sarebbe stata la mia avventura in Somalia. Di primo mattino Mahdi era venuto a prendermi in albergo con un fuoristrada che gli aveva prestato un amico. Alle 7,30 eravamo di fronte a quella che doveva essere la banca ovvero la Bankiga Dhexe ee Soomaaliya cioè la Banca Centrale della Somalia. In realtà di fronte ai miei occhi c’era uno slargo sterrato in discesa ricolmo di gente che si accalcava per cercare di entrare dentro un edificio giallastro ad un solo piano largo una ventina di metri , attraverso un’unica porta. Le finestre aperte ma protette da sbarre arrugginite, lasciavano intravedere all’interno un caos ancora maggiore di popolo vociante, un rumore assordante riempiva tutta la zona. Mahdi disse che erano lì tutti per ricevere la pensione….mi venne da ridere. Assumemmo la formazione della testuggine dei legionari romani e ci infilammo nella calca tirando gomitate e chiedendo a gran voce di passare. Mahdi, più grosso e più alto faceva da apripista ed io approfittavo della sua massa per seguirlo. Dopo circa 10 minuti arrivammo davanti alla porta e Mahdi iniziò a chiamare qualcuno che stava all’interno e che avrebbe dovuto espletare il compito per il quale eravamo andati. Il postulato della impenetrabilità dei corpi è cosa nota ma sembra che in Somalia non lo conoscano ! Quando finalmente arrivammo di fronte al bancone dove c’era l’impiegato che Mahdi aveva chiamato a gran voce sovrastando il casino intorno a noi, la mia camicia non c’era quasi più o meglio avevo perso una manica da qualche parte. Riuscii a scarabocchiare qualcosa ( la mia firma) su un foglio che era apparso davanti a me sul bancone e a passare il mio passaporto all’impiegato che avrebbe dovuto fotocopiarlo. Quando, dopo circa mezz’ora tornò con in mano una cartellina gialla, Mahdi la afferrò al volo e mi spinse nella direzione dell’uscita. Dopo aver nuovamente messo in discussione lo stesso postulato dell’andata, guadagnammo la porta e quindi uscimmo a riveder le stelle……più o meno…. Welcome to Somalia!